韓文浩 廈門東亞機械工業股份有限公司 總經理 總經理韓文浩沒有單獨的辦公室。 他坐在一樓工區的最後一排。週六中午,我去找他拍照。可能是因為午休,辦公室的燈全熄了,光線昏暗,我穿過一排排工位,像穿過一片寂靜的森林。 他穿著一件白襯衫,背靠着墙,面對著兩個顯示屏。邻近的工位上,坐著一個着工装的員工,正刷著手機。 韓文浩見我過來,聽清我的邀約,先侧身,让椅子原地轉了90度,再起身,随我緩步走到拍照点。 五分鐘之前,我和他,在他父親的辦公室里,聊了二十幾分鐘。他說的幾句話,令我印象深刻。 我問:「你是不是有更輕鬆的選擇?」 他說:「一山總有一山高,我可能也只是在一個小山丘上面。」 我問:「你今年才38歲,如何管理一個38年的工廠,還有和你父親並肩作戰幾十年的老員工?」 他說:「我要努力帶領整個團隊去贏!」 我問:「您和父輩這兩代企業家之間,有哪些特質是可以繼承的?」 他說:「很多東西是可以傳承的,我們現在不具備這個能力,不意味著我們未來沒有這個能力。」 站上山丘的韓文浩,需要帶領團隊去贏。而他的戰場,就在一片由一個個工位一台台機器組成的、沒有硝煙的森林。 翻譯官 韓文浩的工作,本質上是「翻譯」。 他要將父親的世界,翻譯成自己的世界。再將自己的世界,植入父親打造的帝國。 父親的世界,是用一種充滿泥土質感的大白話構建的。詞彙是:呷霸(吃飽)、照顧家人、活下去。語法是:信義、人情與責任。這是一個在街頭,靠著堅韌拼殺出來的江湖。 而韓文浩的世界,來自上海交大的課堂,來自美國的碩士論文。詞彙是:賦能、主航道、構建能力。語法是:模型、數據、流程。這是一個試圖用科學和理性,去駕馭商業世界中所有不確定性的精密藍圖。 2012年,他學成歸來,沒有遞交一份厚厚的改革計畫書,而是選擇了一種更安靜的方式,深入生產一線,埋首研發,走進現場,了解客戶需求。他必須先學會說第一種語言,理解那些大白話背後的商業邏輯,才能讓別人聽懂他帶來的新語言。 這是一個漫長而孤獨的翻譯過程。他將「客戶至上」,翻譯成一套標準化的客戶反饋與服務(CRM)系統。將父親口中「要對員工好」的囑咐,翻譯成更具激勵性的績效考核與培訓(KPI)體系。甚至提到自己的父親,他時而稱作「我父親」,時而又稱「董事長」。 他小心翼翼,如同在古老的建築里鋪設現代的管線。他不是要推倒重建,而是為一座經驗主義的大廈,悄無聲息地搭建科學化的鋼筋骨架。他必須讓改變,像呼吸一樣自然地發生。

贏得勝利

勝利,是贏得信任最快的途徑。

2014年,韓文浩贏得一場關鍵戰役:永磁變頻空壓機,由他擔任產品經理。

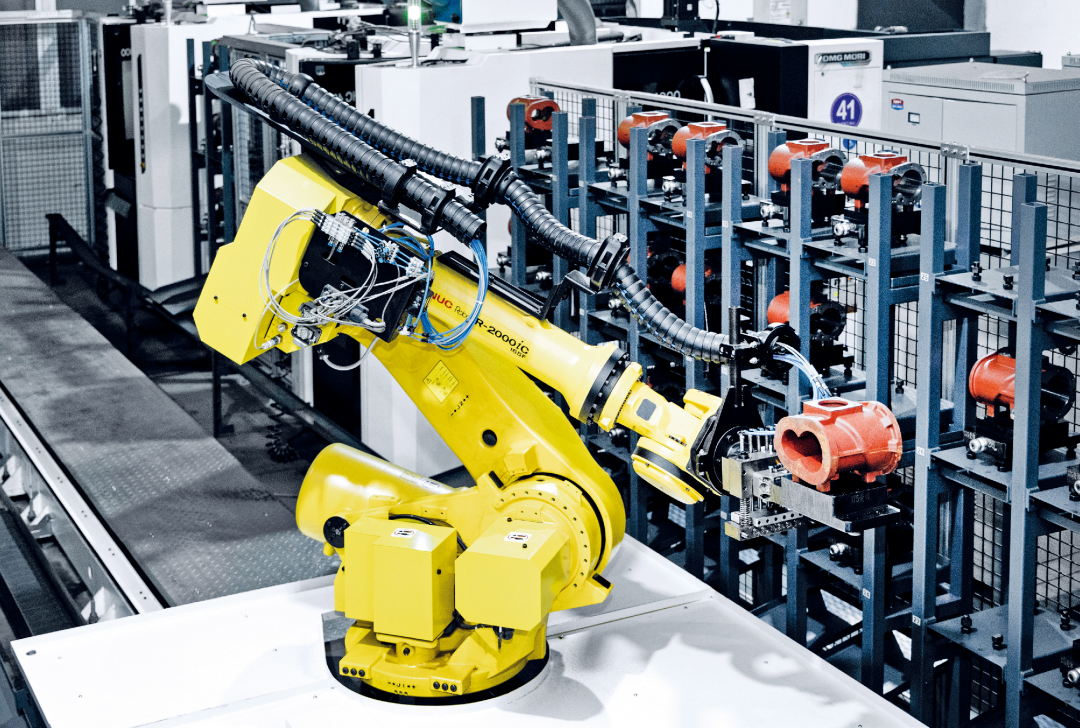

這幾乎是一次內部創業。供應鏈尚未建立,市場完全空白。他帶著團隊,開始了長達數月的「化緣」。拜訪供應商,吃閉門羹是常態,理由很簡單:「市場太小,不值得。」

當第一台樣機終於誕生時,新的戰線又拉開了:如何讓市場相信一個看不見摸不著的「節能效果」?

他的戰術,叫「體驗局」。「機器免費送到工廠,先用。體驗到好,再付款。」這是一個基於對產品絕對自信的陽謀。贏了,市場洞開。輸了,前期所有的投入,將付之東流。

當客戶看到電費賬單上節省下來的真金白銀時,所有的疑慮頓時煙消雲散。一位客戶甚至反饋,一年估計可節省電費超過百萬,不到兩年就能收回機器成本。

這場戰役的勝利,為他贏下一枚軍功章。在那些跟隨父親征戰多年的老員工眼中,他不再僅僅是「韓董的兒子」,而是那個能帶領團隊打贏硬仗的「韓總」。

可是,如何持續地贏呢?

首先,是贏得技術上的未來。他正帶領團隊,涉足離心壓縮機、磁懸浮壓縮機、乾式無油壓縮機……每前進一步,都如同一次新的創業。

其次,是贏得商業上的新敘事。他將節能的空壓機,重新定義為響應「雙碳」戰略的「減碳利器」,「东亚产品的一年減碳量,可以達到600萬噸。」他將公司的未來,與AI、算力中心、新能源汽車、半導體等前沿產業緊密相連。他認為,空壓機不只是傳統工業的晴雨表,更應該成為推動「新質生產力」發展的關鍵「助力」。

最後,也是最難的,是贏得時間的考驗。

「很多東西它是可以傳承的,我們現在不具備這個能力,不意味著我們未來沒有這個能力。」

他承認當下的「不具備」,這是一種清醒的謙卑。但他更相信未來的「可能性」,這是一份堅定的自信心。他所說的「能力」,不僅僅是管理和技術的能力,更是父輩那種在絕境中扛住壓力、尋找破局之法的精神力量。

他知道,這種能力無法速成,只能在一次次帶領團隊「去贏」的實戰中,慢慢焠鍊而成。

站在山丘 韓文浩站上的「山丘」,是父親用三十八年血汗堆積而成的高地。站在這裡,視野開闊,根基穩固。但也正因為如此,向上攀登的每一步,並不比平地起步更容易。 他不用辦公室,選擇坐在工區,或許是一種姿態。他要的不是俯瞰式的管理,而是沉浸式的共振。他要讓團隊裡的每一個人都看到,總經理和他們一樣,坐在同樣的椅子上,面對著同樣的挑戰。

他面臨的挑戰,不再是如何解決一個具體的問題,而是如何做出正確的「選擇」。

公司的業務像一棵大樹,應該讓它自然生長,還是主動修剪枝丫,聚焦主幹?新的技術浪潮,如AI、物聯網、機器人,是應該積極擁抱,還是保持戰略定力?產品線是應該不斷拓寬,還是聚焦主航道?

這些問題,沒有標準答案。每一個選擇,都將通向截然不同的未來。

他將思考,化為對「人才」的渴求。他提出自己的人才觀:「人,是人手,而不是人口。」親自面試每一位研發人員。他認為,未來的競爭,本質上是認知和人才的競爭。只有聚集起最聰明的大腦,才能在看不清的道路上,做出最接近正確的判斷。

他從未糾結於「做自己喜歡的事」,而是將「實現自我價值」的路徑,與「可以幫公司做點什麼」的樸素願望,緊緊地捆綁在一起。

他的下一站,得越過山丘。